永住許可の要件

素行善良要件 / 独立生計要件 / 国益適合要件

目次

1. はじめに

前回の記事(「永住者の在留資格」)では「永住者」の在留資格の概要について解説を致しました。

今回からは、「永住者」の在留資格に関するより詳細な内容について解説をしていきます。

今回の記事では、「永住者」の在留資格を得るための要件、より正確には在留資格を「永住者」に変更するための要件についてお話ししていきます。

- 「永住者」の在留資格を得るために必要な手続の種類

- 他の在留資格から「永住者」の在留資格へと変更するための要件

- 各要件の詳細

2. 「永住者」の在留資格を得るためには在留資格の変更が必要

まず大前提として、「永住者」の在留資格は基本的には他の在留資格からの変更によってのみ得ることが可能です。

これは言い換えれば、日本に在留していない外国人が日本に入国すると同時に「永住者」の在留資格を付与されることは無いということです。

よって、このページでご説明する要件は『他の在留資格を有する外国人が在留資格の変更によって「永住者」の在留資格を得るための要件』ということになりますので、ご注意ください。

なお、「永住者」の在留資格は基本的には上述の通り在留資格の変更によって得ることができますが、日本で生まれた外国籍の赤ちゃんについては在留資格の変更をせずとも「永住者」の在留資格を取得することができます。

詳細については、次のページ『『日本で生まれた子ども』の永住許可』にて解説をしておりますので、ご参照ください。

3. 永住許可の要件は申請人ごとに異なる

永住許可を得るための法律上の要件は入管法22条に規定されており、その数は3つです(それぞれの要件の詳細については後述します)。

しかし、一概に3つの要件の全てに適合する必要はなく、下記の通り申請人の地位等に応じて3つの要件のうち適合しなければならない要件が定められています。

①日本人、「永住者」又は特別永住者の配偶者又は子(普通養子及び特別養子を含む):

『国益適合要件』のみ

②難民の認定を受けている者:

『素行善良要件』と『国益適合要件』

③それ以外の場合:

『素行善良要件』『独立生計要件』『国益適合要件』の全て

ちなみに…

・「留学」「技能実習」の在留資格から「永住者」の在留資格へは、実務上、変更の許可がされないこととなっています。

・令和2年における難民認定者の数はわずか47人、認定率はわずか1.2%です。

それでは、3つの要件のそれぞれの内容を詳しく見ていきましょう!

4. 永住許可の3つの要件

上述した通り、永住許可の3つの要件は、『素行善良要件』『独立生計要件』『国益適合要件』です。

また、申請者の地位等に応じて、適合すべき要件が定められています。

4-1. 素行善良要件

『素行善良要件』は、下記のように定義されています。

素行善良要件

『法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること』

(出入国在留管理庁『永住許可に関するガイドライン』から抜粋)

『入国・在留審査要領』という文書によれば、この要件にはさらに詳細が定められており、下記のa、b、cのいずれにも該当しない者だけが、『素行善良要件』に適合していると認められます。

a. 日本国の法令に違反して、懲役、禁錮又は罰金に処せられたことがある者

この要件には下記の例外が存在します。

- 執行猶予の取消しをされることなく当該執行猶予の期間を経過し、その後さらに5年を経過した場合。

- 刑法34条の2の適用を受ける場合。

上記2例のいずれかに該当する場合は、aの者には該当しないとして扱われます。

ちなみに…

刑法34条の2は、『刑の消滅』を規定しています。

第1項:禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。

第2項:刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。

b. 少年法による保護処分が継続中の者

具体的には『少年法24条1項1号又は3号に該当する者』が該当します。

少年法 第24条 第1項

家庭裁判所は、前条の場合を除いて、審判を開始した事件につき、決定をもつて、次に掲げる保護処分をしなければならない。(省略)

第1号 保護観察所の保護観察に付すること。

第2号 省略

第3号 少年院に送致すること。

少年法 第24条 第1項

c. 日常生活又は社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行う等素行善良と認められない特段の事情がある者

上記aには該当しない軽微な法令違反を繰り返したり、地域社会に繰り返し多大な迷惑をかけたりするような行為をする者がこれに該当します。

例えば、下記のようなケースでは、cの者に該当し『素行善良要件』に適合しないとされる可能性が高いです。

- 明らかに故意と認められる交通違反(飲酒運転、無免許運転、過度のスピード違反等)をした場合。

- 複数回にわたる窃盗の前歴がある場合。

- 資格外活動許可を得ているものの、制限である28時間/週を超過する就労活動を行っている場合(例えば、「留学」の在留資格を有していて、アルバイトをしている者等)。

4-2. 独立生計要件

『独立生計要件』とは、言い換えれば『日常生活において公共の負担になっておらず、かつ、今後も安定した生活を送ることができる』ということを意味します。

『独立生計要件』に適合するためには、具体的に言えば下記の項目を満足していることが求められます。

- 生活保護を受給していないこと。

- 現在及び将来において、他者から援助や保護を受けずに、自らの力で安定した生活を送ること(いわゆる『自活』)ができると認められること。

なお、独立生計要件に適合する能力は、必ずしも申請人自身が具備している必要はありません。

つまり、世帯単位でみて安定した生活が送れると判断される場合には、申請人自身に自活能力が無くとも独立生計要件に適合しているとして扱われることもあります。

ちなみに…

・就労系の在留資格を有する外国人による申請の場合、年収が300万円程度に満たないと独立生計要件に適合しないと判断される可能性があります。

・申請人が「経営・管理」の在留資格を有している場合、申請人が経営している会社の経営状態が考慮されることもあります。

関連記事:ビザ・帰化関連情報 / 在留資格とその種類

4-3. 国益適合要件

『国益適合要件』とは、簡単に言えば『日本に永住することになったら、日本に利益をもたらしてくれる人であると同時に、日本にとって負担にならない人である』という要件です。

この『国益適合要件』ですが、『日本に利益をもたらしてくれる』『日本にとって負担にならない』という少々漠然とした定義であるように感じます。

しかし、実際には下記のaからgまでの各類型によって要件に適合するための条件が詳細に定められており、全ての類型に該当する者のみが『国益適合要件』に適合するとして扱われることとなります。

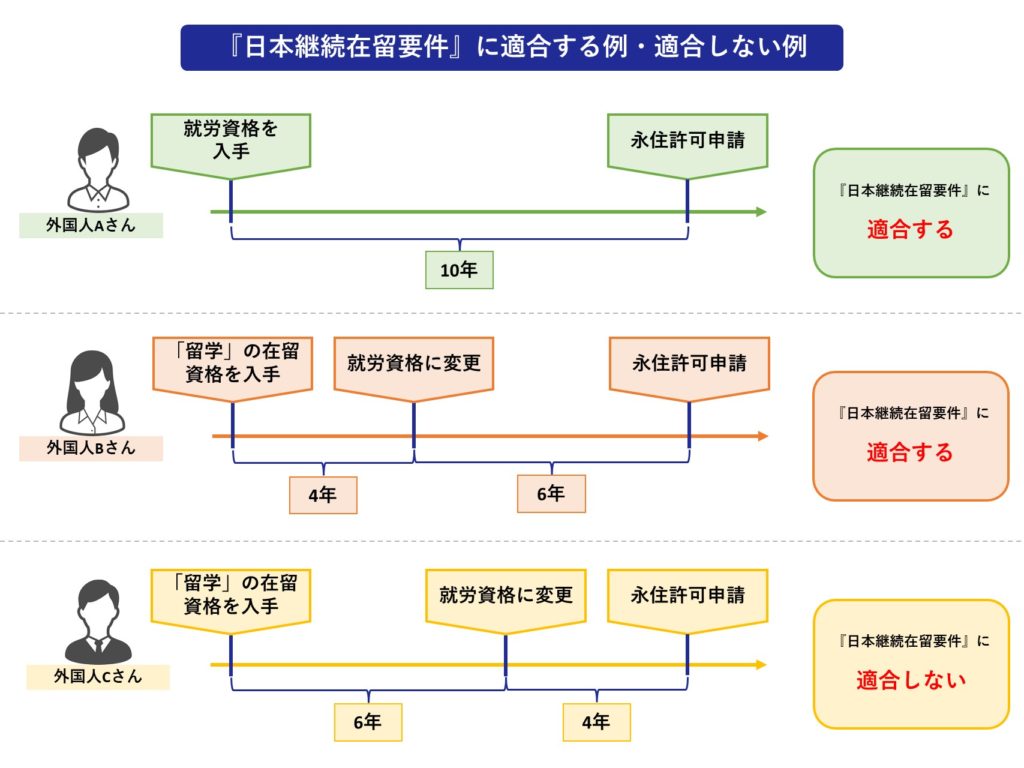

a. 引き続き10年以上日本に在留していること(日本継続在留要件)

この類型は、『日本継続在留要件』と呼ばれ、『引き続き10年以上日本に在留していること』を要件として定めています。

なお、単に10年以上日本に在留しているだけではこの要件に適合せず、10年の期間のうち5年以上は就労資格又は居住資格をもって在留していたという実績がなければ、この要件に適合しないとして扱われてしまいます。

上述した通り、「留学」「技能実習」の在留資格を有する者に対して永住の許可はされないこととなっていますが、「留学」「技能実習」から就労資格又は居住資格へと在留資格を変更した後であれば永住が許可される可能性もあります。

ただし、この場合には『就労資格又は居住資格へと在留資格を変更』した後に、継続して5年以上日本に在留していなければなりません。

上の図は、外国人Aさん、外国人Bさん、外国人Cさんを例に挙げて、それぞれが『日本継続在留要件』に適合するか否かを示したものです。

図内に示した通り、3人とも一様に10年間日本に在留していますが、それぞれ『日本継続在留要件』の適合性に差異が生じています。

ちなみに…

永住許可を受けるためには原則として10年以上日本に継続在留している必要がありますが、例外として10年未満の継続在留でも永住が許可されるケースもあります。

詳細は、下記の関連記事をご覧ください。

関連記事:永住許可における『在留歴10年』の特例

b. 納税義務等の公的義務の履行等、法令を遵守していること

ここに言う公的義務には例えば下記のものが含まれます。

- 各種税金の納付

- 健康保険料の支払い

- 年金への加入及び納付

上記の義務を履行していない場合、『国益適合要件』に適合しないとして扱われることがあります。

なお、永住許可の申請人が被扶養者である場合、扶養者が上記のような公的な義務を履行していることが必要とされます。

その一方で、扶養者が被扶養者である申請人に課せられた公的義務を履行していないとの一事のみをもって永住が拒否されることは通常はないと考えられています。

これは、永住審査の対象があくまでも申請者であるところ、『扶養者が』公的義務を履行していないことを考慮することは、つまりは『申請人以外の者』に対する審査をしていることと同義だからです(一般的に、このようなことを『他事考慮』と言います)。

c. 現に有する在留資格について、最長の在留期間を付与されていること

『在留資格とその種類』のページに示した通り、在留資格にはそれぞれ複数の在留期間が定められており、その中から適当な在留期間が選択され在留者に付与されることとなります。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を例にとって見てみましょう。

「技術・人文知識・国際業務」の在留期間は『5年、3年、1年又は3月』と定められています。

よって、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を有する外国人が永住許可を得るためには、5年の在留期間を付与されている必要があるということになります。

ちなみに…

「「家族滞在」の在留資格を持っており、『日本継続在留要件』以外の永住許可の要件には該当している」という状態の外国人Aさんがいるとします。

このケースでは、Aさんが「家族滞在」の本体者(Aさんを扶養する配偶者や親)と一緒に永住許可申請をする場合に限り、永住許可を認められる可能性があります。

d. 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

『公衆衛生上の観点から有害となる』とは、言い換えれば『感染症に罹患していたり、違法薬物の中毒者であったりすること』を指しています。

具体的には、下記のような者はこの要件に適合『しない』として扱われることとなります。

- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条に規定される一類感染症、二類感染症、指定感染症及び新感染症の罹患者

- 麻薬、大麻、あへん及び覚醒剤等の慢性中毒者

e. 著しく公益を害する行為をするおそれがないこと

この要件は、上述した『4-1. 素行善良要件』とほぼ同じ内容と考えて頂いても差し支えありません。

素行善良要件に適合するためには『4-1. 素行善良要件』にて解説した通り3つの条件に該当していない必要がありましたが、当類型にも下記に挙げる①~③の通り該当『してはいけない』3つの条件が設けられています。

①日本の法令に違反して、懲役・禁錮若しくは罰金に処せられたことがあること

この条件には、原則として、行政上の義務の履行確保を目的とする罰であって、かつ、軽微なものは含まれません。

また、下記に該当する場合は、例外として、この条件に該当しないものとして扱われます。

懲役・禁錮に処せられたケース

- 執行が終了し又はその執行の免除を得た日から10年を経過した場合。

- 刑の執行猶予の言渡しを受けた場合で、当該執行猶予の言渡しを取り消されることなく当該執行猶予の期間を経過した後に、さらに5年が経過した場合。

罰金に処せられたケース

- 執行が終了し又はその執行の免除を得た日から5年を経過した場合。

- 刑の執行猶予の言渡しを受けた場合で、当該執行猶予の言渡しを取り消されることなく当該執行猶予の期間を経過した場合。

②少年法による保護処分が継続中の者

この条件は、『4-1. 素行善良要件』のbの条件と同じものです。

③日常生活又は社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返している者

この条件は、『4-1. 素行善良要件』のcの条件と同じと考えて差し支えありません。

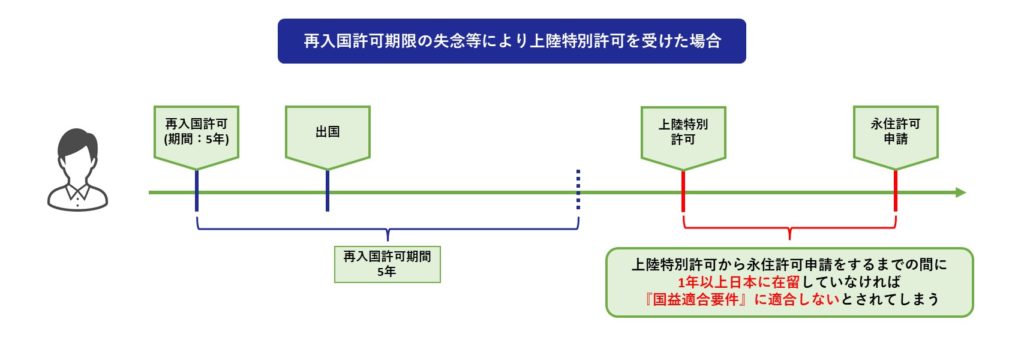

f. 在留特別許可又は上陸特別許可を受けた者にあっては、下記のいずれかに該当すること

①再入国許可期限の失念等により上陸特別許可を受けた日から引き続き1年以上日本に在留していること

『再入国』とは、『在留資格を持つ外国人が一時日本を離れて、再度日本に入国すること』です。

外国人が再入国をしたい場合は、日本から出国する前に再入国許可申請をして再入国許可を受ける必要があり、通常は5年を超えない範囲で再入国期限が定められます。

この再入国期限をうっかり超過してしまうと、再入国ができなくなるのはもちろんのこと、元々有していた在留資格も消滅してしまいます。

このような有事の際等に、法務大臣の裁量で特別に日本への上陸を許可することを、上陸特別許可と呼びます。

当類型では、『うっかり再入国期限を超過し、その後に上陸特別許可を受け、さらにそれから引き続き1年以上日本に在留していることが求められている』ということです。

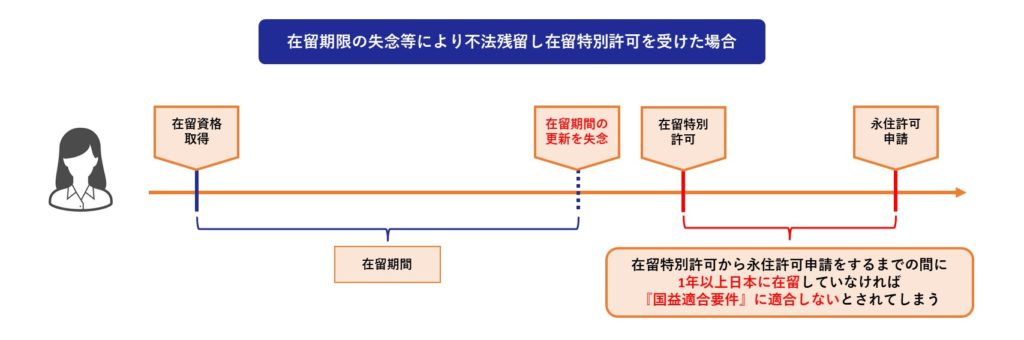

②在留期限の失念等により不法残留し在留特別許可を受けた日から引き続き1年以上日本に在留していること

『在留期間更新許可申請』のページにて解説した通り、在留資格を有して日本に在留している外国人は、在留期間が終了する前に在留期間更新許可申請をして在留期間を延長しなければなりません。

在留期間更新許可申請をせずに在留期間を超過すると、退去強制事由に該当し、それ以上日本に在留することができなくなってしまうこともあります。

このような有事の際に、法務大臣の裁量で特別に日本に引き続き在留することを許可することを、在留特別許可と呼びます。

当類型では、『うっかり在留期間を超過し、その後に在留特別許可を受け、さらにそれから引き続き1年以上日本に在留していることが求められている』ということです。

③上陸特別許可又は在留特別許可を受けた日から引き続き3年以上日本に在留していること(上記①②の類型を除く)

上記①②の類型に該当しない場合に上陸特別許可又は在留特別許可を受けたときは、その時から引き続き3年以上日本に在留していることが求められます。

g. 原則として、公共の負担となっていないこと

この類型に該当しない場合は、『独立生計要件』を満たさないと判断され、永住許可がされません。

以上の通り、aからgまでの類型が存在しており、これらすべてに適合すると認められた場合に『国益適合要件』に適合すると判断されることとなります。

4. まとめ

上述した通り、外国人が永住許可を受けるためには数多くの要件をクリアしなければなりません。

永住許可とはその名の通り『期間の制限なく外国人に日本での在留を許すこと』という強力な権利を与える行為なので、これだけ厳しく要件が設けられているんですね。

- 「永住者」の在留資格を得るために必要な手続の種類

=> 基本的には、他の在留資格から「永住者」の在留資格へと変更をする必要がある - 他の在留資格から「永住者」の在留資格へと変更するための要件

=> 『素行善良要件』『独立生計要件』『国益適合要件』の3つの要件があるが、必ずしも3つすべてに適合する必要はなく、申請人の地位等に応じて3つの要件のうち適合しなければならない要件が定められている。 - 各要件の詳細

=> 3つの要件のいずれにもさらに細かな条件が設けられており、それらの条件を満足する必要がある。

次回は、『『日本で生まれた子ども』の永住許可』について解説していきますので、そちらもぜひご覧ください。

また、このページをご覧になって疑問に思ったことやもっと詳細に解説してほしいこと等がございましたら、ぜひお問い合わせをお願い致します。

コラム

Column

入管、ビザ、帰化等に関する情報を随時アップデートします。

- 事例紹介:「短期滞在」査証(ビザ)再申請、「定住者」(告示6号イ)の在留資格認定証明書(COE)交付再申請インド在住の息子様の申請について、日本在住のお父様(インド国籍、「永住者」)からご相談を頂き、「短期滞在」ビザの再申請と在留資格認定証明書交付の再申請のサポートをいたしました。 お父様は予てより息子様を日本に呼ぼうと短期 […]

- お客様の声: 滋賀県在住 のご夫婦 (インド・ベトナム) / 永住許可申請滋賀県在住のインド人・ベトナム人のご夫婦の永住許可申請のサポートをいたしました。旦那様は機械メーカーでエンジニアとして働いており、奥様は被扶養者として「家族滞在」の在留資格をもって日本に在留していました。 弊所は、お二人 […]

- お客様の声:Hiratsukaご夫妻 / フィリピン国籍者の再婚・ビザ申請Ms. Hiratsuka(奥様)は、日本人男性との婚姻・離婚をした経歴がありました。奥様はフィリピンの裁判所において前夫との婚姻取消裁判(annulment アナルメント) / 離婚承認裁判 (Judicial Rec […]

- 在留資格変更許可申請の新サービスについて本日2024年7月3日より、在留資格変更許可申請の新サービスの提供を開始いたしました。 在留資格変更許可申請については、これまではお客様のご状況を詳しくお伺いした上で、案件ごとに御見積金額を案内していました。在留期間更新 […]

- 日本政府、ウクライナ難民に生活費と滞在先を提供へ2022年4月1日、日本政府はウクライナ難民の受入れに向けて、各種支援についての会議を開きました。

- 経済的に困窮している外国人留学生に対する10万円の支給に関して2022年3月10日、日本政府が水際対策の緩和に伴って入国した外国人留学生や日本人の学生のうち経済的に苦しい状況にある人を支援するために、1人当たり10万円を支給することを決定したと報じられました。

- Japan to increase number of entry up to 7,000/day, Kishida declaredOn Mar. 3, 2022, Japanese Prime Minister Kishida declared that Japan will loosen the regulation of entry of foreigners from 5,000 to 7,000/day.

- Sanction “Suspension of Visa Issuance”, Japanese Prime Minister Kishida has announcedOn Feb. 23, 2022, Japanese Prime minister Kishida Fumio announced the sanctions on Russia. The sanctions include the suspension of visa issuance against Russian citizens.

- Japanese Special Measure “COE Extension” due to Omicron VariantOn Dec. 28, 2021, Immigration Services Agency of Japan has declared the special extension of COE validity due to the impact of omicron variant.