在留資格変更許可申請

必要書類 / 許可要件 / 申請の時期 / 手続の流れ

目次

はじめに

『在留資格とその種類』のページで解説した通り、外国人の方が日本に入国する際、在留資格が1つ与えられます。

外国人の方は与えられた在留資格に許された範囲内での活動を日本国内で行うこととなります。

在留資格変更許可申請は、この『在留資格に許された範囲内での活動』以外の活動を日本国内で行うために在留資格を変更する手続です。

在留資格の変更を行うことなくそのような活動を行った場合には、罰則が適用されてしまいます。

- 在留資格変更許可申請とは?

- 在留資格変更許可申請の手続の流れ

- 在留資格変更許可の3つの要件

- 変更後の在留資格ごとの必要書類

- 審査に掛かる期間

- 申請をすべきタイミング

- 罰則

在留資格変更許可申請とは?

在留資格変更許可申請とは、上述の通り『在留資格に許された範囲内での活動』以外の活動を日本国内で行うために在留資格を変更する手続です。

例えば次のような場合に在留資格を変更することとなります。

- 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもって日本に在留していた方が日本人と結婚し、在留資格を「日本人の配偶者等」に変更

- 「留学」の在留資格をもって日本に在留していた方が日本国内の企業に就職することとなり、在留資格を「技術・人文知識・国際業務」に変更

上記の例のように、日本に在留している外国人の方の職業や地位が変わる場面で在留資格変更の必要性が生じることが多々あります。

在留資格変更許可申請の手続の一般的な流れ

在留資格変更許可申請の手続は、おおむね下記のような流れとなります。

- STEP1. 必要書類の作成・収集

- まずは後程紹介する、申請に必要な書類を作成・収集します。

必要書類の中には、役所で入手するもの、学校や会社から入手するものなど、入手に時間や手間がかかるものも含まれているので、早めに準備を始めておくのがおすすめです。

- STEP2. 申請書類の提出

- 作成・収集した書類を出入国在留管理局の窓口で提出します。

お住まいの場所を管轄している入管の所在地については、よくある疑問・質問『Q. 在留資格変更許可申請の書類の提出先はどこですか?』をご覧ください。

- STEP3. 審査

- 提出された書類をもとに、出入国在留管理局による審査が行われます。

審査に掛かる期間はおおむね2週間から1か月程度です。

審査中に追加書類の提出を求められることもあるので、要求があった場合には速やかに応じるようにしましょう。

- STEP4. 在留資格変更の許可通知

- 無事に審査が終了し在留資格の変更が許可されると、その旨を通知するハガキが届きます。

- STEP5. 新しい在留カードの受取

- 上述したハガキを持って出入国在留管理局へと出向いて新しい在留カードを受け取ります。

これにて在留資格変更の手続は終了となります。

在留資格変更許可の要件

在留資格変更許可を受けるための要件は、次に挙げる①~③の3つです。

なお、①と②の要件については変更前後の在留資格とは関係なく必ず満足していなければなりません。

対して、③の要件については「短期滞在」から他の在留資格に変更する場合のみに満足することが求められます。

① 在留資格該当性があること

在留資格該当性は、入管法7条1項2号にて次のように説明されています。

在留資格該当性

申請に係る本邦において行おうとする活動が、入管法別表第一の下欄に掲げる活動又は入管法別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動のいずれかに該当していること。(一部抜粋、一部編集)

出入国管理及び難民認定法 7条1項2号

上の条文を簡単に言い換えると、「申請者が行おうとしている活動(または得ようとしている地位)が、入管法に列挙された在留資格のいずれか1つと合致していること」ということです。

この要件に当てはまっていることを「在留資格該当性がある」と言います。

在留資格該当性の詳細については、下記の関連記事をご覧ください。

② 狭義の相当性があること

狭義の相当性とは、簡単に言うと「申請をした外国人の素行や活動状況等が、申請を許可するのに相応しいものである」ということです。

狭義の相当性を判断するための代表的な要素として、出入国在留管理庁が発行した『在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン』の中で次の項目が挙げられています。

- 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと

例えば、失踪した技能実習生、除籍・退学後も在留を継続していた留学生などは、この項目に該当しないとして、申請の審査において不利になる可能性があります。 - 素行が不良でないこと

例えば、退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為や不法就労をあっせんするなど出入国在留管理行政上看過することのできない行為を行った場合は、素行不良と判断されることとなります。 - 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

具体的には、日常生活において公共の負担となっておらず、また有している資産や技能(お金を稼ぐのに役立つ技術や能力)などから見て将来的にも安定した生活が見込まれることが求められます。

ただし、この項目を満足していない場合であっても、人道上の理由が認められる場合には、その理由も十分に考慮されます。 - 雇用・労働条件が適正であること

アルバイトを含め、雇用・労働条件が労働関係の法規(労働基準法など)に適合している必要があります。 - 納税義務を履行していること

納税義務を履行していないことによって刑を受けている場合は、この項目に該当しないと判断されます。

また、刑を受けていなくても、光学のみ脳や長期間の未納などが判明した場合にも、それが悪質と判断されればこの項目に該当しないと判断されます。 - 入管法に定める届出等の義務を履行していること

具体的には、在留カードの記載事項の更新、有効期間更新申請、紛失等による再交付申請、返納、所属機関等に関する届出などの義務を履行している必要があります。

ちなみに…

上記の狭義の相当性を判断するための要素はあくまでも出入国在留管理庁が例として挙げているものです。

よって、上記の項目を満足していたとしても、それ以外の事情によって狭義の相当性がないと判断されることもあります。

③ やむを得ない特別の事情があること

上述の通り、この要件は変更前の在留資格が「短期滞在」の場合のみに満足する必要があるものです。

なお、やむを得ない特別の事情として認められる可能性のある典型的な例として、次のようなものが挙げられます。

- 日本人や永住者との婚姻(結婚)を理由として、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格への変更を希望する場合

- 日本人や永住者の子である場合

- 高度人材(「高度専門職」)として認められた者の配偶者、子、実親、または高度人材の配偶者の実親である場合

- 短期滞在者として在留している間に、他の在留資格の在留資格認定証明書を取得した場合

- 短期滞在者として在留している間に、病気にかかってしまったり怪我をしてしまったりして、帰国することが困難な場合

- 短期滞在者として在留している間に大学等の入学試験を受験し、在留期限からおおよそ1か月以内に大学等の授業が開始される場合

ちなみに…

上記の①~③の要件とは別に、上陸許可基準に適合しているか否かも、在留資格変更許可申請の審査における判断要素のひとつとして扱われます。

関連記事:在留資格該当性・上陸許可基準適合性とは? – 入国の条件、在留資格ごとの該当性・適合性を解説

在留資格変更許可申請の必要書類

在留資格変更許可申請に必要な書類は、変更後の在留資格によって異なります。

このページでは、次のメジャーな在留資格への変更許可申請に必要な書類をご紹介します。

「技術・人文知識・国際業務」への変更申請に必要な書類

- 在留資格変更許可申請書

- 申請人の写真

- パスポートおよび在留カード(提示するのみ)

- 所属することとなる機関(会社など)のカテゴリーを証明する文書

カテゴリー1:

・四季報の写しまたは日本の証券取引所に上場していることを証明する文書

・主務官庁からの設立の許可を受けたことを証明する文書

・イノベーション創出企業であることを証明する文書

カテゴリー2:

・前年分の給与所得の源泉徴収票などの法定調書合計表

・在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書

カテゴリー3:

・前年分の給与所得の源泉徴収業などの法定調書合計表 - 専門士または高度専門士の称号を付与されたことを証する文書(専門学校を卒業し、専門士または高度専門士の称号を付与されている場合)

- 申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(派遣契約に基づいて就労する場合)

上記の書類に加え、所属することとなる機関(会社など)のカテゴリーが3か4の場合は、次の書類も必要になります。

- 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料

(1) 労働契約を締結する場合

労働者に交付される労働条件を明示する文書(労働基準法第15条第1項および同法施行規則第5条に基づくもの)

(2) 日本法人である会社の役員に就任する場合

役員報酬を定める定款の写しまたは役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し

(3) 外国法人内の日本支店に転勤する場合および会社以外の団体の役員に就任する場合

地位(担当業務)、期間および支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 - 申請人の学歴および職歴その他経歴等を証明する文書

(1) 申請に係る技術または知識を要する職務に従事した機関および内容ならびに期間を明示した履歴書

(2) 学歴または職歴等を証明する次のいずれかの文書

ア:大学等の卒業証明書またはこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書

イ:在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書

ウ:法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書(IT技術者の場合)

エ:関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書(外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務に従事する場合) - 登記事項証明書

- 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

(1) 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書

(2) その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書

上記の書類に加え、所属することとなる機関(会社など)のカテゴリーが3の場合は、次の書類も必要になります。

- 直近の年度の決算文書の写し

上記の書類に加え、所属することとなる機関(会社など)のカテゴリーが4の場合は、次の書類も必要になります。

- 直近の年度の決算文書の写し(新規事業の場合は事業計画書)

- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料

(1) 源泉徴収の免除を受ける機関の場合

外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料

(2) 上記(1)を除く機関の場合

ア:給与支払事務所等の開設届出書の写し

イ:次のいずれかの資料

(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書

(イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料

「留学」への変更申請に必要な書類

- 在留資格変更許可申請書

- 申請人の写真

- パスポートおよび在留カード、または在留カードとみなされる外国人登録証明書(提示するのみ)

- 経費支弁書(在留中の経費を負担してくれる方がいる場合)

⇒ 参考様式

上記の書類の他にも、申請人が入学することとなる学校の種類に応じて提出する必要のある書類があります。

詳細については、下記のリンクのPDFファイルからご確認ください。

(1)大学(短期大学、大学院を含む)、大学に準ずる機関、高等専門学校

ア:適正校である旨の通知を受けた機関(PDF)

イ:適正校である旨の通知を受けていない機関(PDF)

(2)専修学校、各種学校、設備及び編制に関して各種学校に準ずる機関(専ら日本語教育を受けるものを除く)

ア:適正校である旨の通知を受けた機関(PDF)

イ:適正校である旨の通知を受けていない機関(PDF)

(3)日本語教育機関、準備教育機関

ア:適正校である旨の通知を受けた機関(PDF)

イ:適正校である旨の通知を受けていない機関(PDF)

「日本人の配偶者等」への変更申請に必要な書類(日本人と結婚する場合)

- 在留資格変更許可申請書

- 申請人の写真

- 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書)

- 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書

- 日本での滞在費用を証明する資料

(1) 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの)

(2) その他(入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合)

a:預貯金通帳の写し

b:雇用予定証明書または採用内定通知書(日本の会社発行のもの)

c:上記に準ずるもの - 配偶者(日本人)の方の身元保証書

⇒ 身元保証書(PDF) - 配偶者(日本人)の方の住民票(世帯全員の記載のあるもの)

- 質問書

⇒ 質問書(PDF) - スナップ写真(夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるもの。アプリ加工した写真は不可)

- パスポート(提示のみ)

- 在留カードまたは在留カードとみなされる外国人登録証明書

- 身分を証する文書等

「永住者の配偶者等」への変更申請に必要な書類(永住者と結婚する場合)

- 在留資格変更許可申請書

- 申請人の写真

- 配偶者(永住者)の方および申請人の国籍国(外国)の機関から発行された婚姻証明書

日本の役所に届け出ている場合には、婚姻届け出受理証明書を提出。 - 日本での滞在費用を証明する資料

(1) 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの)

(2) その他(入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合)

a:預貯金通帳の写し

b:雇用予定証明書または採用内定通知書(日本の会社発行のもの)

c:上記に準ずるもの - 配偶者(永住者)の方の身元保証書

⇒ 身元保証書(PDF) - 配偶者(永住者)の方の住民票(世帯全員の記載のあるもの)

- 質問書

⇒ 質問書(PDF) - スナップ写真(夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるもの。アプリ加工した写真は不可)

- パスポート(提示のみ)

- 在留カードまたは在留カードとみなされる外国人登録証明書 ・身分を証する文書等

ちなみに…

申請後に上記の書類以外の書類の提出を要求されることもあります。

在留資格の変更が必要となる具体的なケース

- 留学生(「留学」の在留資格を有する方)が日本国内で就職する場合

- 「特定活動」の在留資格を有しているが、活動の内容が変わり他の「特定活動」に該当することとなる場合

- 外国人の方が日本人または永住者と離婚する場合

- 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を有しており日本国内の企業に勤めているが、退職して自らの会社を日本国内で立ち上げる場合(「経営・管理」の在留資格に変更)

ちなみに…

「特定活動」とは「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」(入管法別表第1の5の表)のことです。つまりは、一口に「特定活動」の資格を有していると言っても、個々人によって日本国内ですることが許されている活動は異なります。

よって、「以前の活動も新しい活動もどちらも「特定活動」であるが、活動の内容が変わる」という場合には、在留資格の変更が必要となります。

特定活動の種類については、下記のリンクのページをご参照ください。

外部リンク:出入国在留管理庁 在留資格「特定活動」

在留資格変更許可申請の審査期間

在留資格変更許可申請の標準処理期間は、2週間から1か月です。

なお、標準処理期間とは、国民から申請等があった場合に、それに対して行政側が何かしらのアクションを起こすまでに掛かる標準的な期間のことです。

つまり、実際には審査に1か月を超える日数が掛かることもあり得るので、注意が必要です。

申請の時期・タイミング

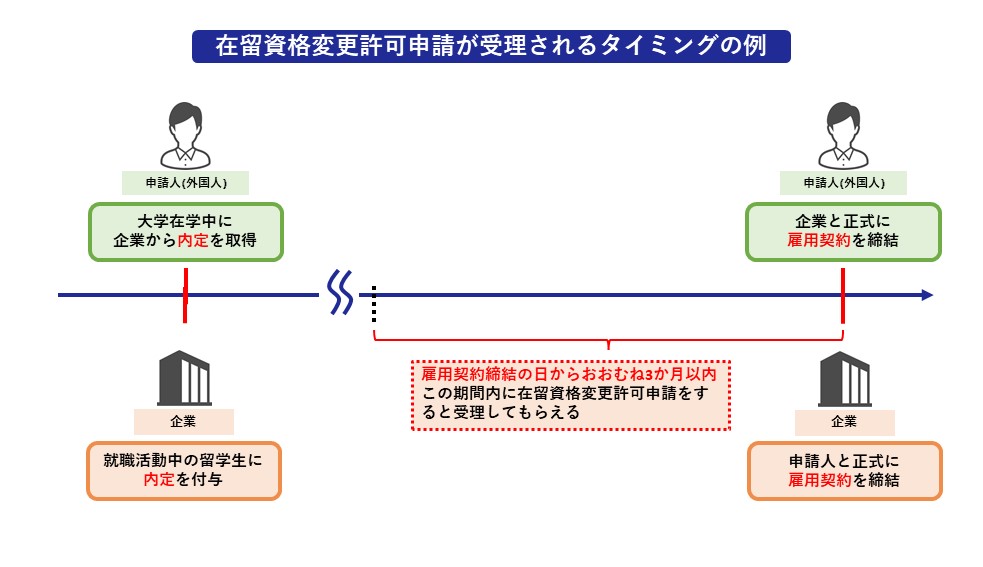

在留資格変更許可申請は、在留資格の変更の事由が確定した時点以降に行わなければなりません。

具体的には、次のような例が挙げられます。

- 留学生が就職活動を通して内定通知書等を受け取ったタイミング

- 就労系の在留資格を有して日本国内の企業に勤めている方が、転職活動を通して他の日本国内の企業から内定通知書等を受け取ったタイミング

- 「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格を有する方が、日本人または永住者の配偶者と離婚したタイミング

なお、在留資格の変更により新たな機関(会社や学校など)に所属することとなる場合は、雇用契約の始期や入学までの期間がおおむね3か月以内となったときに在留資格変更許可申請が受理されます。

ちなみに…

在留『期間更新』許可申請の場合は、『現に有する在留期間の残り』がおおむね3か月以内となったときに受理されます。

関連記事:在留期間更新許可申請 – 申請時期、要件、審査期間、罰則を解説

罰則

適切な在留資格に変更しないまま自身が有する在留資格に許可されていない活動をすることは、入管法第19条にて禁止されています。

入管法第19条

別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は、(中略)次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない。

1号:当該在留資格に応じこれらの表の下欄に掲げる活動(注釈:自身が有している在留資格に許可された活動のこと)に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬(中略)を受ける活動

出入国管理及び難民認定法 第19条

入管法第19条に違反した場合、禁止されている活動に割いている時間やその活動の継続性などに応じて、次のいずれかの罰則が適用されてしまいます。

外国人が有する在留資格に対応する活動以外の就労活動を専ら行っていると明らかに認められる場合

この場合は入管法第70条第1項第4号(専従資格外活動罪)に該当するとして、次の罰則が適用されます。

3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金又はそれらの併科

なお、専従資格外活動罪に該当する場合、入管法第24条第1項第4号イにも該当し、退去強制手続が取られることとなります。

外国人が有する在留資格に対応する活動以外の就労活動を行った場合

この場合は、入管法第73条(非専従資格外活動罪)に該当するとして、次の罰則が適用されます。

1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは200万円以下の罰金又はそれらの併科

なお、非専従資格外活動罪によって禁固以上の刑に処せられた場合にも、入管法第24条第4号へに該当するとして、退去強制手続が取られることとなります。

よくある疑問・質問

Q. 在留資格変更許可申請の書類の提出先はどこですか?

A. 申請者の居住地を管轄する地方出入国在留管理署です。

出入国在留管理署の場所については、下記のリンクのページをご参照ください。

Q. 外国人の留学生がアルバイトをする場合、在留資格を変更する必要はありますか?

A. 在留資格の変更は必要ではありませんが、資格外活動許可が必要になります。

なお、資格外活動許可を受けずにアルバイトをしてしまった場合は不法就労に該当し、罰則が適用されてしまいます。詳しくは、下記のリンクのページをご参照ください。

関連記事:資格外活動許可申請 – 要件、必要書類、罰則、労働時間の上限

Q. 在留資格変更許可申請は、オンラインでもできますか?

A. 在留資格変更は、オンラインでも申請できます。

ただし、申請ページでは海外のIPアドレスからのアクセスに制限が掛けられているので、日本国内からしかオンライン申請をすることはできません。

オンライン申請のページには下記のリンクからアクセスできます。

Q. 在留資格変更許可申請には、手数料はかかりますか?

A. 申請が許可される場合は4,000円の手数料が必要です。

手数料は現金ではなく収入印紙で納付する必要があります。収入印紙は出入国管理局内の売店でも購入できますが、混雑が予想されるため、事前に郵便局やコンビニなどで購入するのがおすすめです。

Q. 日本人の方と結婚することになったのですが、在留資格を変更する必要はありますか?

A. 在留資格を変更しなければならないというわけではありません。

例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもって日本に滞在している方が日本人の方と結婚した場合であっても、「日本人の配偶者等」に変更せずとも罰則は適用されません。

しかし、「日本人の配偶者等」などの地位等類型資格には活動の範囲の制限が設けられておらず、例えば好きな職業に特段の手続をすることなく転職することもできるようになるので、何か特別な事情がない限りは結婚を機に在留資格を変更するのがおすすめです。

ただし、現在有している在留資格での在留期間が例えば2年、3年など十分に残っている場合は、残りの在留期間が満了した後に「日本人の配偶者等」に変更した方がいい場合もあります。なぜならば、「日本人の配偶者等」へと在留資格を変更した際には、多くの場合1年の在留期間しか与えられないからです。

なお、在留資格を変更せずに現に有している在留資格に許可された活動以外の活動をしたい場合は、資格外活動許可が必要になることがあります。

関連記事:資格外活動許可申請 – 要件、必要書類、罰則、労働時間の上限

まとめ

- 在留資格変更許可申請とは?

『在留資格に許された範囲内での活動』以外の活動を日本国内で行うために在留資格を変更する手続のこと。

日本に在留している外国人の方の職業や地位が変わる場面で在留資格変更の必要性が生じることが多々ある。 - 在留資格変更許可申請の手続の流れ

STEP1. 必要書類の作成・収集

STEP2. 申請書類の提出

STEP3. 審査

STEP4. 在留資格変更の許可通知

STEP5. 新しい在留カードの受取 - 在留資格変更許可の3つの要件

➊ 在留資格該当性があること

⇒ 関連記事:在留資格該当性・上陸許可基準適合性とは? – 入国の条件、在留資格ごとの該当性・適合性を解説

➋ 狭義の相当性があること

狭義の相当性を判断する要素の例:

・現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと

・素行が不良でないこと

・独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

・雇用・労働条件が適正であること

・納税義務を履行していること

・入管法に定める届出等の義務を履行していること

*上記以外の事情が勘案される可能性も有り。

➌ やむを得ない特別の事情があること

「短期滞在」から他の在留資格に変更する場合にのみ必要な要件。 - 変更後の在留資格ごとの必要書類

必要書類は在留資格ごとに異なる。

当ページでは、「技術・人文知識・国際業務」、「留学」に変更する場合、日本人または永住者と結婚する場合の必要書類を紹介(一部書類については、PDFファイル取得用のリンクあり)。 - 審査に掛かる期間

在留資格変更許可申請の標準処理期間は、2週間から1か月。実際には審査に1か月を超える日数が掛かることもあり得るので、注意が必要。 - 申請をすべきタイミング

在留資格変更許可申請は、在留資格の変更の事由が確定した時点以降に行う。

在留資格の変更により新たな機関(会社や学校など)に所属することとなる場合は、雇用契約の始期や入学までの期間がおおむね3か月以内となったときに在留資格変更許可申請が受理される。 - 罰則

➊ 外国人が有する在留資格に対応する活動以外の就労活動を専ら行っていると明らかに認められる場合(入管法第70条第1項第4号(専従資格外活動罪))

⇒ 3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金又はそれらの併科

また、この場合は退去強制手続が取られる。

➋ 外国人が有する在留資格に対応する活動以外の就労活動を行った場合(入管法第73条(非専従資格外活動罪))

⇒ 1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは200万円以下の罰金又はそれらの併科

また、禁固以上の刑に処せられた場合には、退去強制手続が取られる。

このページをご覧になって疑問に思ったことやもっと詳細に解説してほしいこと等がございましたら、ぜひお問い合わせをお願い致します。

コラム

Column

入管、ビザ、帰化等に関する情報を随時アップデートします。

- 事例紹介:「短期滞在」査証(ビザ)再申請、「定住者」(告示6号イ)の在留資格認定証明書(COE)交付再申請インド在住の息子様の申請について、日本在住のお父様(インド国籍、「永住者」)からご相談を頂き、「短期滞在」ビザの再申請と在留資格認定証明書交付の再申請のサポートをいたしました。 お父様は予てより息子様を日本に呼ぼうと短期 […]

- お客様の声: 滋賀県在住 のご夫婦 (インド・ベトナム) / 永住許可申請滋賀県在住のインド人・ベトナム人のご夫婦の永住許可申請のサポートをいたしました。旦那様は機械メーカーでエンジニアとして働いており、奥様は被扶養者として「家族滞在」の在留資格をもって日本に在留していました。 弊所は、お二人 […]

- お客様の声:Hiratsukaご夫妻 / フィリピン国籍者の再婚・ビザ申請Ms. Hiratsuka(奥様)は、日本人男性との婚姻・離婚をした経歴がありました。奥様はフィリピンの裁判所において前夫との婚姻取消裁判(annulment アナルメント) / 離婚承認裁判 (Judicial Rec […]

- 在留資格変更許可申請の新サービスについて本日2024年7月3日より、在留資格変更許可申請の新サービスの提供を開始いたしました。 在留資格変更許可申請については、これまではお客様のご状況を詳しくお伺いした上で、案件ごとに御見積金額を案内していました。在留期間更新 […]

- 日本政府、ウクライナ難民に生活費と滞在先を提供へ2022年4月1日、日本政府はウクライナ難民の受入れに向けて、各種支援についての会議を開きました。

- 経済的に困窮している外国人留学生に対する10万円の支給に関して2022年3月10日、日本政府が水際対策の緩和に伴って入国した外国人留学生や日本人の学生のうち経済的に苦しい状況にある人を支援するために、1人当たり10万円を支給することを決定したと報じられました。

- Japan to increase number of entry up to 7,000/day, Kishida declaredOn Mar. 3, 2022, Japanese Prime Minister Kishida declared that Japan will loosen the regulation of entry of foreigners from 5,000 to 7,000/day.

- Sanction “Suspension of Visa Issuance”, Japanese Prime Minister Kishida has announcedOn Feb. 23, 2022, Japanese Prime minister Kishida Fumio announced the sanctions on Russia. The sanctions include the suspension of visa issuance against Russian citizens.

- Japanese Special Measure “COE Extension” due to Omicron VariantOn Dec. 28, 2021, Immigration Services Agency of Japan has declared the special extension of COE validity due to the impact of omicron variant.